Wiederholung

1) Mitose

Unter dem Vorgang der Mitose versteht man die einfache Zellkernteilung, bei der am Schluss

aus einer Zelle, zwei identische Tochterzellen entstehen. Funktion der Mitose ist dementsprechend die Vermehrung von Zellen.

Bei Mensch und Tier werden praktisch laufend neue Zellen gebildet. Ob bei Wachstum, Regeneration von

Verletzungen oder dem Austausch alter Zellen ist die Mitose für die Bildung neuer Zellen verantwortlich.

Bevor

es zur Mitose kommt, wird die DNA in der S-Phase repliziert, d.h. sie

wird verdoppelt, wonach jedes Chromosom aus zwei Schwester-Chromatiden

besteht.

Die Mitose ist streng von der Meiose zu unterscheiden, bei der es zu einer Reduktion der Chromosomenanzahl kommt.

(Quelle: www.biologie-schule.de)2) Meiose

Schaut man sich das Karyogramm einer Ei- oder Samenzelle an, erkennt man das diese lediglich

aus 23 Chromosomen bestehen. Alle anderen Zellen des Menschen wie z.B. Hautzellen bestehen

dagegen aus 46 Chromosomen. Dies hat einen besonderen Grund: Bei Verschmelzung von Ei- und

Sammenzelle kommt es auch zu einer Verschmelzung des Chromosomensatzes.

Die befruchtete Eizelle (sog. Zygote) besitzt dann wieder einen diploiden (doppelten) Chromosomensatz.

Keimzellen (Gameten), darunter fallen Spermien und Eizellen, besitzen nur einen haploiden

(einfachen) Chromosomensatz.

Die Meiose (griech. meiono = vermindern) ist für die Halbierung des diploiden, auf einen haploiden Chromosomensatz bei Keimzellen zuständig. Würde es nicht zu dieser Reduktion kommen, würde sich die Anzahl der Chromosomen bei der Befruchtung immer wieder addieren und es käme zu einer schier unendlichen Zahl an Chromosomensätzen. Diese dabei entstehenden Zygoten wären nicht lebensfähig.(Quelle: www.biologie-schule.de)

Die Meiose (griech. meiono = vermindern) ist für die Halbierung des diploiden, auf einen haploiden Chromosomensatz bei Keimzellen zuständig. Würde es nicht zu dieser Reduktion kommen, würde sich die Anzahl der Chromosomen bei der Befruchtung immer wieder addieren und es käme zu einer schier unendlichen Zahl an Chromosomensätzen. Diese dabei entstehenden Zygoten wären nicht lebensfähig.(Quelle: www.biologie-schule.de)

|

| Meiose (Quelle: www.biologie.schule.de) |

Evolutionsbestimmende Faktoren

Als Evolutionsfaktor bezeichnet man in der Biologie Prozesse, durch die der Genpool – das ist die Gesamtheit aller Genvariationen in einer Population – verändert wird. Eine Definition des Begriffs ergibt sich durch die Populationsgenetik: Evolutionsfaktoren sind Prozesse, die zu Veränderungen der Allelfrequenzen im Genpool einer Population führen.

Die wesentlichen Evolutionsfaktoren sind

- Mutation,

- Rekombination,

- Selektion und

- Gendrift.

1) Mutationen

Unter einer Mutation (lat. mutare = ändern) versteht man die Veränderung des Erbguts. Zunächst einmal müssen drei verschiedene Arten der Mutationen unterschieden werden.

- Genmutation: Veränderung eines einzelnen Gens

- Chromosomenmutation: Veränderung der Chromosomenstruktur

- Genommutation: Veränderung der Anzahl der Chromosomen

Mutationen haben zwei Merkmale. Sie treten zufällig und ungerichtet auf. Das bedeutet, dass ihr Auftreten keinen direkten Zweck verfolgt.

Außerdem treten Mutationen zeitlich spontan auf. Die Wahrscheinlichkeit zur Mutation kann durch sogenannte Mutagene jedoch deutlich erhöht werden. Darunter zählen chemische Stoffe, Radioaktivität, UV-Strahlung und auch Röntgenstrahlung.

Mutation ist einer der wichtigsten Evolutionsfaktoren, denn dadurch gelangen neue

Allele in den Genpool von Population. Eine Mutation kann für ein Individuum von

Vorteil, von Nachteil oder aber unbedeutend sein.

Ist eine Mutation für ein Individuum von Vorteil (z.B. verbesserte Wasseraufnahme eines Kaktus in der Sahara oder Laktosetoleranz beim Menschen), hat es den anderen Individuun gegenüber, die diese Mutation nicht besitzen, einen Vorteil. Im Regelfall wird sich diese Mutation dann innerhalb der Population verbreiten, weil eine erhöhte Fitness dazu führt, dass die Gene des Individuums häufiger in die nächste Generation gebracht werden. Auf diese Weise breiten sich Mutationen in der Population aus.

Ist eine Mutation jedoch von Nachteil, kann dies im schlimmsten Fall den Tod bedeuten, etwa wenn lebenswichtige Stoffwechselvorgänge beeinflusst werden. Mutationen die weder positive noch negative Folgen haben werden auch stille Mutationen genannt. Denn eine Mutation kann auch an Orten in der DNA passieren, die keinerlei wichtige Informationen enthalten oder aber die Mutation verändert nicht die Aminosäurenabfolge im genetischen Code, weil viele Aminosäuren unterschiedliche Codierungen zulassen.

Ist eine Mutation für ein Individuum von Vorteil (z.B. verbesserte Wasseraufnahme eines Kaktus in der Sahara oder Laktosetoleranz beim Menschen), hat es den anderen Individuun gegenüber, die diese Mutation nicht besitzen, einen Vorteil. Im Regelfall wird sich diese Mutation dann innerhalb der Population verbreiten, weil eine erhöhte Fitness dazu führt, dass die Gene des Individuums häufiger in die nächste Generation gebracht werden. Auf diese Weise breiten sich Mutationen in der Population aus.

Ist eine Mutation jedoch von Nachteil, kann dies im schlimmsten Fall den Tod bedeuten, etwa wenn lebenswichtige Stoffwechselvorgänge beeinflusst werden. Mutationen die weder positive noch negative Folgen haben werden auch stille Mutationen genannt. Denn eine Mutation kann auch an Orten in der DNA passieren, die keinerlei wichtige Informationen enthalten oder aber die Mutation verändert nicht die Aminosäurenabfolge im genetischen Code, weil viele Aminosäuren unterschiedliche Codierungen zulassen.

Davon zu unterscheiden sind die neutralen Mutationen. Dort kann es zwar zu einer

phänotypischen Ausprägung kommen, diese ist dann jedoch nicht von Bedeutung für die

Selektion. Blaue Augen beim Menschen etwa sind ein Beispiel dafür. Diese Mutation

ist etwa vor 10.000 Jahren aufgetaucht.

(Quelle: www.biologie-schule.de)

2) Rekombination

Unter Rekombination versteht man die Neuverteilung von Erbgut während der Meiose.

Die Rekombination macht es quasi unmöglich, das zwei identische Nachkommen gezeugt werden und

ist somit maßgeblich für eine hohe genetische Variabilität.

Im Gegensatz zum Evolutionsfaktor Mutation, die neue Variationen schafft, sorgt die Rekombination nur für eine Andersverteilung des vorhandenden (!) genetischen Materials. Damit findet keine Veränderung des Genpools statt.

Im Gegensatz zum Evolutionsfaktor Mutation, die neue Variationen schafft, sorgt die Rekombination nur für eine Andersverteilung des vorhandenden (!) genetischen Materials. Damit findet keine Veränderung des Genpools statt.

Hierbei sind zwei unterschiedliche Rekombinationsereignisse zu unterscheiden.

1) Intrachromosomale Rekombination

Vor der Meiose kommt es zunächst zu einer normalen Verdopplung der DNA, so dass alle Chromosomen mit zwei Chromatiden vorliegen. Während der Meiose lagern sich in der Prophase I die zwei homologen Chromosomen, also die sich jeweils entsprechenden mütterlichen und väterlichen, aneinander an: Zwischen ihnen bildet sich der Synaptonemale Komplex aus. Zwischen den mütterlichen udn väterlichen Chromatiden kann es anschliessend zu einem Austausch kommen. Dabei legen sich die Chromatiden übereinander (crossing over = übereinander legen). Es kann dabei zu einem Bruch von Teilabschnitten kommen, die anschließend mit Teilen des anderen Chromatids wieder geschlossen werden. Somit kommt es zu einem partiellen Austausch der Chromosomen von väterlichen und mütterlichen Chromosomen.

|

| Intrachromosomale Rekombination durch Crossing Over (Quelle: biologia2oppimispvkirja.blogspot.com) |

2) Interchromosomale Rekombination

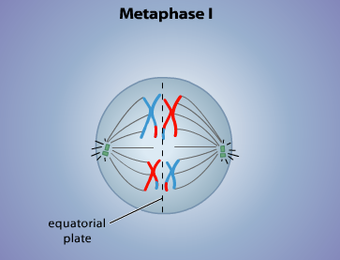

In der Metaphase innerhalb der Meiose "versammeln" sich alle Chromosomen in der Äquatorialebene. In der folgenden Anaphase kommt es nun zu einer zufälligen Verteilung der homologen (und zuvor rekombinierten) Chromosomen, die von den Zugfasern des Spindelapparates an den Rand der Zelle gezogen werden. Auf diese Weise werden die Chromosomenpaare neu kombiniert. So können sie nun aus väterlichen und mütterlichen Chromosomen bestehen.

|

| Metaphase I : Neue Kombination von rekombinierten, väterlichen und mütterlichen Chromosomen (Quelle:http://allaboutmeiosis.weebly.com) |

3. Selektion

Die Selektion

ist die natürliche Auslese durch die Umwelt. Eine Voraussetzung für

Selektion ist die durch Rekombination und Mutation verursachte

Variabilität in einer Population. In den meisten Populationen werden

viel mehr Nachkommen erzeugt, als in ihrem Lebensraum überleben können.

So sterben viele Individuen einer Generation, bevor sie sich

fortpflanzen können, oder bekommen weniger Nachkommen als andere

Individuen mit vorteilhafteren Merkmalsausprägungen. Die Individuen

leisten also einen unterschiedlichen Beitrag zum Genpool der

Folgegeneration. Die relativen Häufigkeiten der Erbanlagen mit günstigen

Merkmalsausprägungen nehmen in der Population zu, während die relativen

Häufigkeiten der Erbanlagen mit ungünstigen Merkmalsausprägungen

abnehmen.

Man unterscheidet drei Formen von Selektion:

Natürliche Selektion

An ihre Umwelt besser angepasste Lebewesen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit ihre Gene zu vererben als Lebewesen mit einer schlechter angepassten Lebewese.Sexuelle Selektion

Hierunter versteht man die innerartliche Auswahl von Sexualpartnern, die sich aus der Konkurrenz um Fortpflanzungspartner ergibt. Sexuelle Selektion erklärt auch zahlreiche phänotypische Ausprägungen, die im Sinne der natürlichen Selektion eigentlich von Nachteil wären (z.B. das Federkleid des Pfau. Dieses ist hinderlich bei der Flucht vor Räubern, ist aber wichtiges "Balzmittel").Künstliche Selektion

Unter künstlicher Selektion versteht man die vom Menschen gesteuerte Selektion zur Förderung bestimmter (erwünschter) Merkmale bei Tier- und Pflanzenarten. Hierunter fallen zum Beispiel eine höhere Milchleistung von Kühen oder eine höhrere Resistenz von Nutzpflanzen gegenüber Krankheiten und Umweltbedingungen. Unter künstliche Selektion fallen die Pflanzenzucht sowie die Kleintierzucht. |

| Kulturpflanze Weizen (Quelle: www.fuersie.de) |

|

| Mops (Quelle: de.freepic.com |

Antrophogene Selektion

Selektionsfaktoren

Unter Selektionsfaktoren versteht man jene Umweltbedingungen/faktoren, die auf die

Individuen, und damit auf deren Fitness einwirken. Dabei wird zwischen abiotischen

(unbelebten) und biotischen (belebten) Selektionsfaktoren unterschieden.

Abiotische Selektionsfaktoren

Unter den abiotischen Selektionsfaktoren fasst man die Faktoren zusammen, die von einer unbelebten Umwelt ausgehen. Hierunter fallen Parameter wie Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Nährstoffe, oder Gifte.

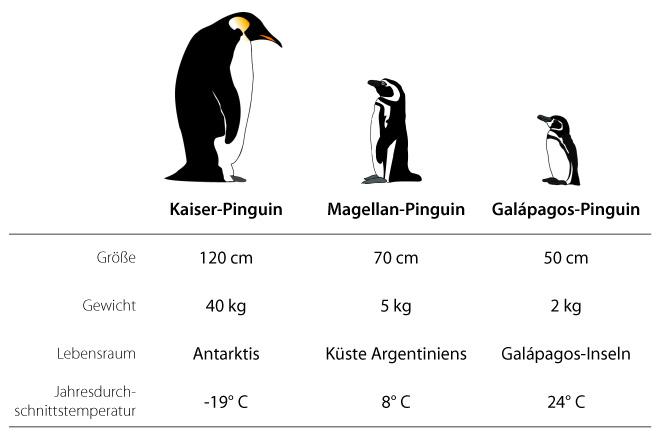

Beispiel Temperatur

Im Hinblick auf die Temperatur als abiotischer Selektionsfaktor spielen die sogenannten Klimaregeln eine wichtige Rolle:

1. Bergmannsche Regel

Die Bergmannsche Regel ist die sog. erste Klimaregel, benannt nach C. Bergmann. Die meist nur auf Warmblüter anwendbare Bergmannsche Regel beschreibt die Beobachtung, daß innerhalb einer Art die Individuen von Populationen aus kalten Gebieten größer sind als in den warmen. Bergmann erklärte dies mit den unterschiedlichen Verhältnissen zwischen der Oberfläche und dem Volumen bei kleinen bzw. großen Körpern. Ein großer Körper verliert über seine (in bezug auf sein Volumen) relativ geringe Oberfläche weniger Wärme als ein kleiner. Entsprechend sind nördlich verbreitete Populationen mancher Säugetiere (z. B. Hirsch, Wildschwein) und Vögel (z. B. Uhu, Gimpel) größer als südliche (Quelle: www.spektrum.de) .

|

| Bergmann´sche Regel (Quelle: www.biologieunterricht.de) |

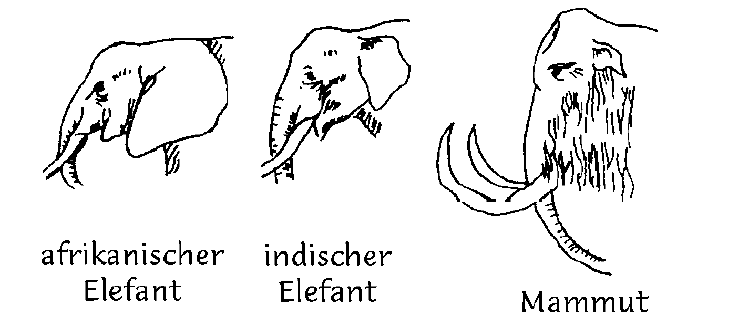

2. Allensche Proportionsregel

Die Allensche Proportionsregel ist benannt nach dem amerikan. Zoologen Joel Asaph Allen, 1838–1921. Sie ist die

2. Klimaregel, die besagt, daß bei verwandten Säugetier-Arten oder

-Rassen die exponierten Körperteile (wie Schwänze und Ohren) in kalten

Gebieten relativ kürzer ausgebildet sind als in wärmeren Gebieten.

Beispiele: der Eisfuchs mit sehr kleinen Ohren, der Rotfuchs (Füchse) mit mittelgroßen und der Wüstenfuchs oder Fennek mit sehr großen Ohren. Die mächtigen Ohren des Afrikanischen Elefanten (Gesamtoberfläche 8 m2)

dienen geradezu der Wärmeregulation und werden bei großer Hitze weit

abgestellt und durch Bewegung ventiliert (bei niedrigeren Temperaturen

und bei Regen hingegen ruhig gehalten und dem Körper angelegt); die des

Indischen Elefanten sind auffallend kleiner; besonders kleine Ohren aber

hatte das Mammut, das in der Eiszeit die kalten Steppen und Tundren der Nordhalbkugel bewohnte. (Quelle: www.spektrum.de)

|

| Allen´sche Regel (Quelle: www.scienceblogs.de) |

| |

| Allen´sche Regel am Beispiel verschiedener Fuchsarten (Quelle: www.biologieunterricht.de) |

|

| Bergmann´sche und Allen´sche Regel (Quelle: www.weserkurier.de) |

Beispiel Feuchtigkeit

Außergewöhnliche Umweltbedinungen, wie etwa die enorme und langanhaltende Trockenheit in Wüstengebieten, führen zu Pflanzen mit sehr geringem Wasserverbrauch, bis hin zur Ausbildung von sogenannten Sukkulenten, also besonders saftreiche Pflanzen (Quelle: www.biologie-unterricht.de). |

| Sukkulenten (Quelle: www.br.de) |

Link - Wüstenpflanzen

Beispiel Wind

Die Flügel der Kerguelenfliege (bewohnen die Kerguelen

Inselgruppen im Indischen Ozean) haben sich im Laufe der Evolution zu Stummeln

zurückgebildet. Fliegen mit ausgebildetem Flügelpaar wurden häufig durch Stürme auf

das offene Meer herausgeweht. Auf windigen Inseln kann es daher ein evolutionärer

Vorteil sein, verkümmerte Flügel zu besitzen (Quelle: www.biologie-unterricht.de).

|

| Kerguelen (Quelle: http://unimog-club-gaggenau.de) |

|

| Die Kerguelen Fliege (Quelle: http://www.cosmiq.de/) |

Beispiel Nährstoffe

Das Nährstoffangebot stellt einen typischen abiotischen Selektionsfaktor dar.

Fleischfressende Pflanzen sind beispielsweise in der Lage auf

stickstoffarmen Böden zu siedeln, da sie die fehlenden Mineralstoffe über ihre

Beutetiere ausgleichen können (Quelle: www.biologie-unterricht.de).

|

| Venusfliegenfalle (Quelle: www.allmystery.de) |

Beispiel Gifte

Der Einsatz von Antibiotika wirkt als Selektionsdruck, der die Evolution resistenter Bakterien fördert. |

| Antibiotikaresistente Bakterien (Quelle: www.antibiotika-test.de) |

Biotische Selektionsfaktoren

Unter biotischen Selektionsfaktoren werden sämtliche Selektionsfaktoren zusammengefasst, die von der belebten Umwelt

ausgehen. Dabei können zwischen Intraspezifischen (innerartlich) und

Interspezifischen (außerartlich) Faktoren unterschieden werden (Quelle: www.biologie-unterricht.de).

Intraspezifische Selektionsfaktoren

Hierunter fallen die bereits besprochenen Formen der sexuellen Selektion, also die Merkmalsausprägungen, die zu einer höheren, innerartlichen Fortpflanzungs-wahrscheinlichkeit führen. Beispiele sind das Federkleid mancher Vogelarten (Pfau) oder das Hirschgeweih.

|

| Das Hirschgeweih als ein intraspezifischer Selektionsfaktor (Quelle: www.tiergaerten.de) |

Interspezifische Selektionsfaktoren

Interspezifische Selektionsfaktoren sind in bestehenden Räube-Beute Beziehungen begründet und äussern sich in Imitierungen anderer Lebewesen oder der Umwelt. Hierdurch sind die entsprechenden Lebewesen dann entweder besser an die Umgebung angepasst und entweder für Beutetiere und/oder Freissfeinde nicht so leicht zu entdecken (z.B. wandelndes Blatt, Lebende Steine, Chamäleon), oder aber gefährliche Tiere werden imitiert, um so den Eindruck zu erwecken, selbst gefährlich zu sein (Mimikry). Beispiel: Die harmlose Schwebfliege sieht der Wespe zum verwechseln ähnlich, und

wird so von potentiellen Fressfeinden gemieden.

|

| Wandelnde Blatt (Quelle: www.geo.de) |

|

| Lebende Steine (www.gartenforum.de) |

|

| Schwebfliege (Quelle: www.blackstein,de) |

4) Gendrift

Unter Gendrift versteht man die zufällige Veränderung der Genhäufigkeit eines bestimmten Allels innerhalb einer Population. Besonders bei kleinen Populationen ist der Gendrift bedeutend, weil Allele relativ schnell aus dem Genpool der Population verschwinden können. Aber auch das genaue Gegenteil ist möglich, nämlich dass bestimmte Gene plötzlich extrem häufig in einer Population auftauchen, etwa nach Naturkatastrophen, wenn nur noch wenige Individuen überlebt haben und viele von ihnen ein zuvor noch seltenes Allel in sich tragen (Quelle: www.biologie-schule.de).Es gibt zwei bekannte Formen von Gendrift:

1) Gründer-Effekt

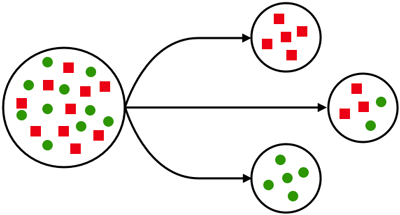

Beim Gründereffekt wird eine neue Population durch einige wenige Individuen der Ausgangspopulation (P1) gegründet. Innerhalb dieser neuen Gründerpopulation (P2) unterscheidet sich die Allelfrequenz (Allelhäufigkeit) im Vergleich zur nun isolierten Ausgangspopulation (P1). Es besteht kein Genfluss mehr zwischen P1 und P2. Dies hat eine deutlich geringere Genvariabilität zur Folge, weil manche Allele, die in P1 auftauchen, in keinem der Individuen von P2 vorhanden sind. Der Gründereffekt kann somit zum leichteren Aussterben kleiner, isolierter Populationen beitragen. Viele Tier- und Pflanzenarten, die in Restpopulationen im Freiland überleben oder in Erhaltungszuchten gerettet werden, unterliegen dem Gründereffekt.Notwendige Bedingung des Gründereffekts ist Isolation von der Ausgangspopulation, etwa durch geografische Isolation.

|

| Gründereffekt ( Quelle: www.scilogs.de) |

|

| Gründereffekt |

2) Flaschenhalseffekt

Der Flaschenhalseffekt beschreibt die starke Reduzierung der genetischen Variabilität in Verbindung mit der

randomisierten Änderung der Allelhäufigkeiten. Dem Flaschenhalseffekt liegt meist ein Ereignis zu Grunde, etwa eine

Naturkatastrophe in der viele Individuen getötet werden oder plötzliche geografische Isolation durch Plattentektonik. In allen Fällen ist die zufällige Auswahl der

Individuen für den Flaschenhalseffekt entscheidend, unabhängig von ihrer Anpassung an die Umweltfaktoren. Beim Erhalt stark gefährdeter Arten kann dies ein zentrales Problem darstellen, wenn ein die Reproduktion beeinträchtigendes Allel nicht durch ein zweites, für die Reproduktion vorteilhafteres Allel ausgeglichen werden kann.

|

Flaschenhalseffekt |

Der Unterschied zwischen Flaschenhals- und Gründereffekt

Der Unterschied zwischen dem Flaschenhals- und Gründereffekt ist die

Art des Zustandekommens. Beim Flaschenhalseffekt hast du ursprünglich

eine Population (breite Basis); dann kommt es zu einer Umweltveränderung

(zum Beispiel eine Katastrophe oder die Veränderung eines Flusslaufs),

was entweder den Großteil der ursprünglichen Poulation vernichtet oder

einen kleinen Teil vom Rest abschneidet (schmaler Flaschenhals). Im

überlebenden (separierten) Teil kann der Genpool nun von dem der

ursprünglichen Population mehr oder weniger stark abweichen. Dadurch

haben plötzlich auch Genotypen eine Chance zur Fortpflanzung, die ohne

die Veränderung sich nicht durchgesetzt hätten.

Beim Gründereffekt werden einzelne Individuen in separierte Refugien

verschlagen, zum Beispiel treiben auf einem Stück Holz sehr wenige

Individuen vom Festland zu einer Insel. Auf der Insel angekommen,

vermehren sich die Tiere und bilden so den Ausgangspunkt für eine neue

Population (Gründerindividuen). Es liegt auf der Hand, dass der Genpool

der neu entstehenden Inselpopulation ausschließlich von der genetischen

Ausstattung der Gründer abhängt.

Von der Evolution aus betrachtet, sind beide Effekte einander sehr

ähnlich, weil es in beiden Fällen zu erheblichen Allelverschiebungen

kommen kann (verglichen mit dem ursprünglichen Genpool), so dass sich

neue Arten mit anderen Merkmalen herausbilden können, die ohne die

Effekte nicht entstanden wären (weil sie möglicherweise objektiv

Selektionsnachteile haben, die sich nur ausprägen können, weil es keine

Alternative gibt...) (Quelle: www.gutefrage.net).